„Wir wollen zusätzliche Haushaltspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen.”

Als die Ampel-Koalition dieses Bekenntnis im Dezember 2021 in ihrem Koalitionsvertrag bekräftigte, machte das Hoffnung. Würden die öffentlichen Finanzen bald nicht mehr die Klimakrise anfeuern und Subventionen und Steuererleichterungen für Kohle, Öl und Gas der Vergangenheit angehören?

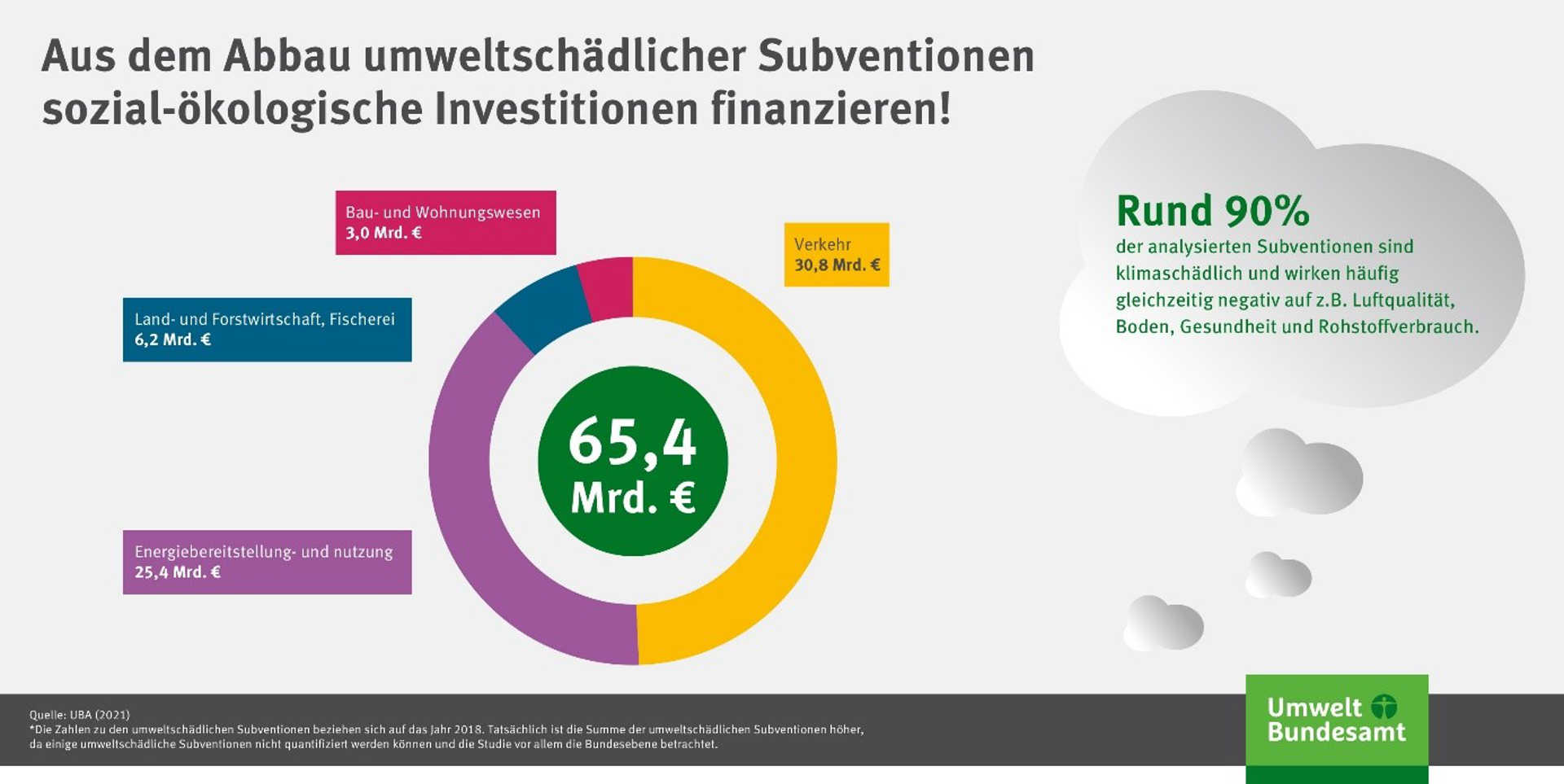

Wo die Subventionen landen

Der letzte Subventionsbericht des Umweltbundesamtes (UBA) attestierte uns 65,4 Milliarden EUR, die im Jahr 2018 den fossilen Brennstoffen das Überleben erleichterten. Davon gehen gut die Hälfte auf die Kappe des Verkehrssektors und weitere 25 Mrd. EUR auf die der Energiebereitstellung und ‑nutzung.

Folge uns in Social Media

Angesichts der sich verschärfenden Auswirkungen der Klimakrise weltweit und aller Anstrengungen, Treibhausgas-Emissionen einzusparen, ist das kontraproduktiv. Denn gleichzeitig fließen bereits einige, wenn auch zu wenige, Zukunftsinvestitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und E‑Mobilität. Was spricht dagegen, alle Finanzströme auf die 1,5 Grad-Grenze auszurichten?

Fehlende Ausrichtung am Klimaschutz

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die auf die Energiekrise folgenden „Entlastungspakete“ gegen hohe Energiepreise verschärften den fossilen Finanz-Trend zum Teil weiter. Instrumenten, wie dem Tankrabatt und insbesondere den Entlastungspaketen für die Industrie fehlte eine Ausrichtung an Klimaschutz. Dabei können genau hier die Weichen für eine zukunftsfeste, defossilisierte Wirtschaft gestellt und gestrandete Investitionen vermieden werden.

Entlastungen von Unternehmen sollten dafür an Gegenleistungen zum Erreichen der Klimaziele geknüpft werden. Wir haben hier die passenden Vorschläge parat. Fossile Abhängigkeit und steigende Energiepreisen lassen wir am schnellsten hinter uns, wenn wir erneuerbare Energien zügig ausbauen, Energieeffizienz erhöhen und uns von der Finanzierung von Kohle, Öl und Gas besser heute als morgen lösen.

Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!

Schon vor der fossilen Energiekrise flossen Milliardenhilfe an die Industrie und halfen den Status quo zu zementieren. Etwa 25,4 Mrd EUR zahlten darauf ein, energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb durch Begünstigungen bei der Strom- und Energiesteuer zu entlasten. Doch die Begünstigungen erfolgen pauschal nach dem Gießkannenprinzip, egal ob Unternehmen tatsächlich im internationalen Wettbewerb stehen oder nicht. Alternativ wären Vergünstigungen nach der Handels- und Stromintensität zu staffeln und nur tatsächlich gefährdete Unternehmen zu unterstützen.

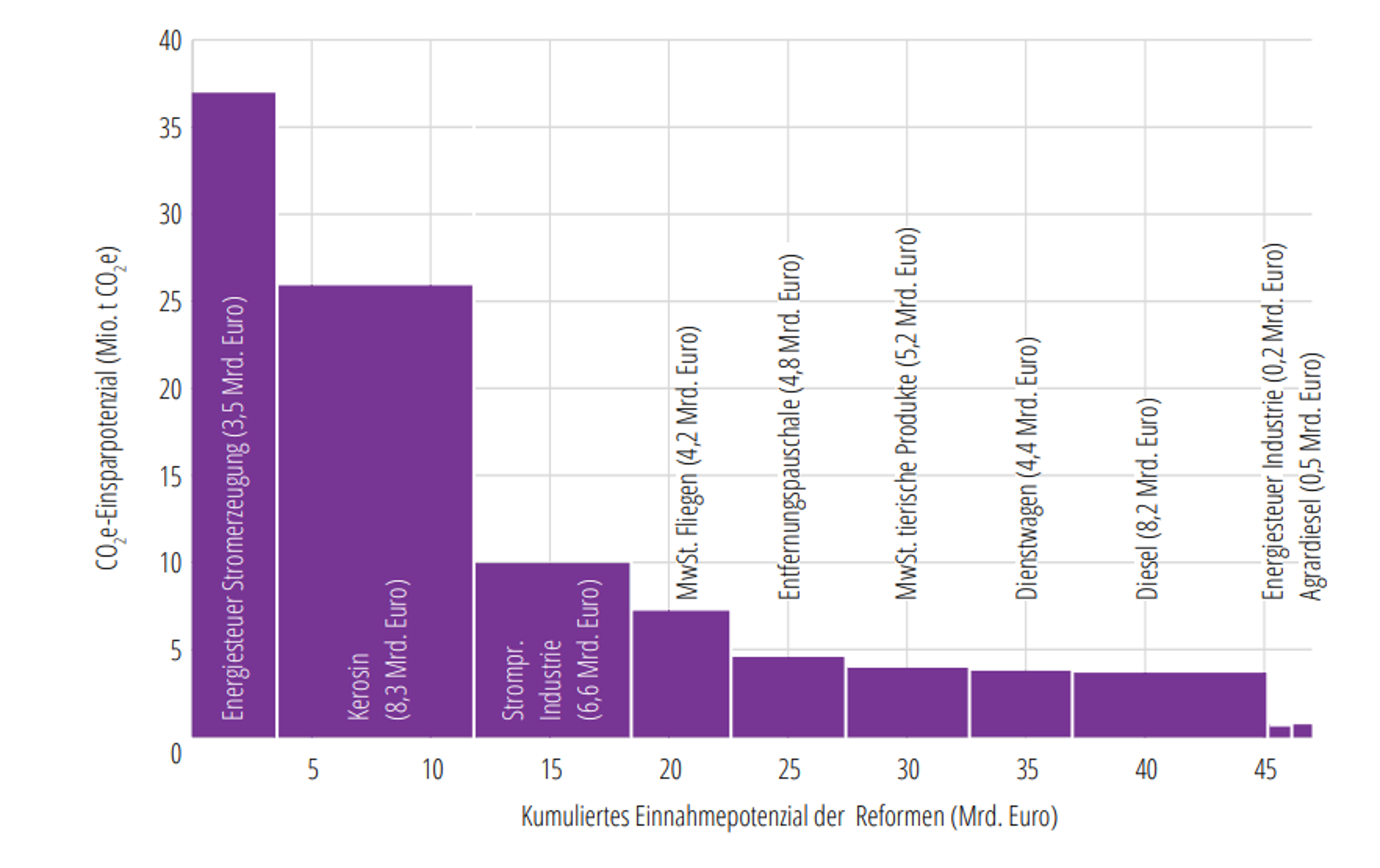

Größtes Potenzial: Verkehrssektor

Das größte Potenzial für den finanziellen Umbau liegt allerdings im Verkehrssektor. 30,8 Milliarden Euro fließen laut UBA hier etwa in die Steuervergünstigung für Dieselkraftstoff gegenüber Benzin, für die private Nutzung von Dienstwagen und in die Entfernungspauschale. Die Regelungen setzen ökonomische Anreize für umweltschädliches Verhalten, führen zu einem höheren Verkehrsaufkommen und einer stärkeren Luftschadstoffbelastung und bevorteilen vor allem Besserverdienende.

Stattdessen könnte ein nach Verkehrsmitteln gestaffeltes Mobilitätsgeld den Anreiz erhöhen, den Arbeitsweg mit klimafreundlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Eine Reform des Dienstwagenprivilegs, das momentan vor allem gewerbliche Neuzulassungen und Verbrenner fördert, könnte anreizen, dass vermehrt CO2-ärmere Autos gekauft und gefahrene Kilometer insgesamt reduziert werden. Steuerliche Mehreinnahmen könnten in die Stärkung des ÖPNV fließen.

Sozial-ökologische Transformation nötig

Die Technologien, mit denen uns die Transformation gelingen kann, kennen wir. Schon jetzt versorgen wir uns nahezu zur Hälfte mit Strom aus erneuerbaren Energien. Jetzt gilt es das Geld in die Hand zu nehmen und richtig zu verteilen, um die Umsetzung voranzutreiben. So werden klimafreundliche Technologien und eine fossilfreie Zukunft für alle erschwinglich.

So lange sollten durch den Subventionsabbau freiwerdende Gelder dafür genutzt werden, soziale Härten abzufedern und Klimaschutzmaßnahmen mit einer effektiven Sozialpolitik zu flankieren und Menschen mit geringeren Einkommen zu entlasten. Sämtliche Mittel sollten an den Erfordernissen der sozial-ökologischen Transformation ausgerichtet werden.

Impulse für eine zukunftsfähige Klimapolitik

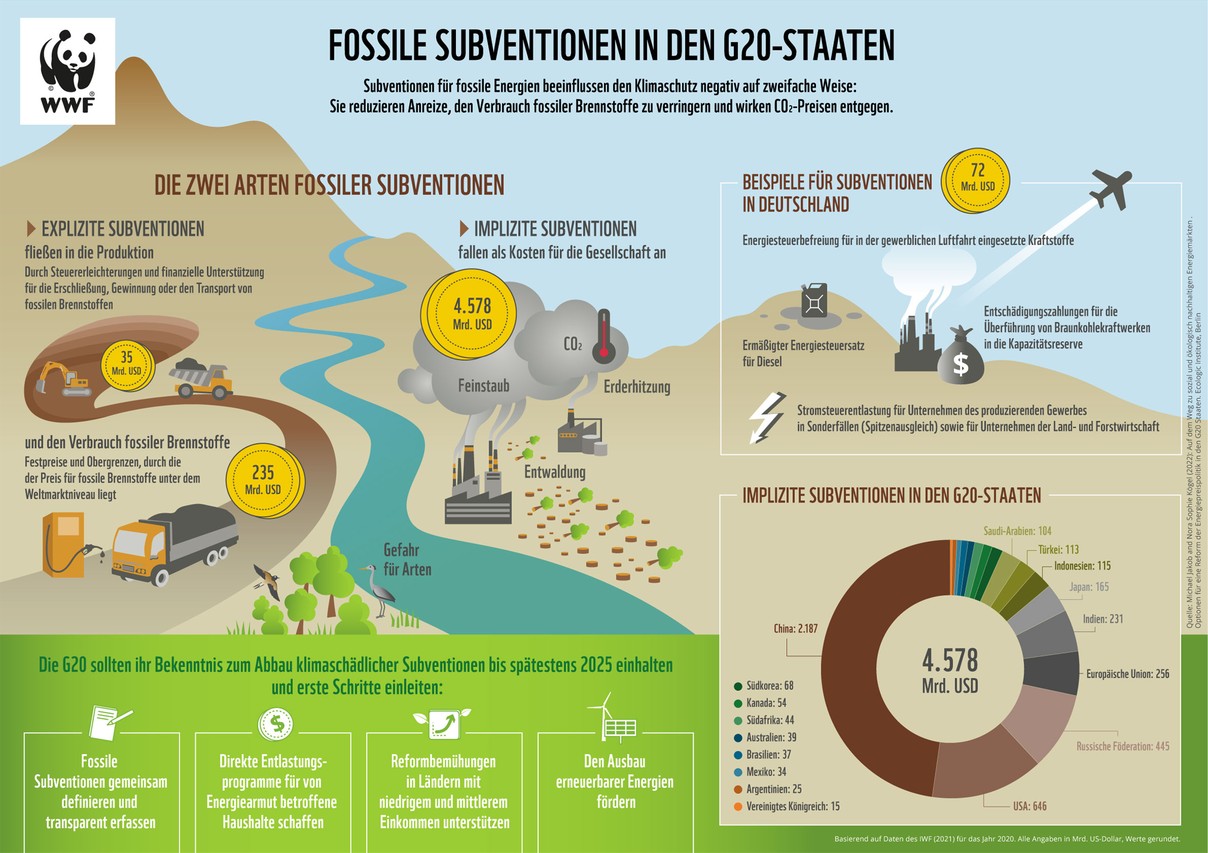

Ein klimafreundlicher Umbau der Subventionen würde der öffentlichen Hand Mehreinnahmen verschaffen, die an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden können – und zwar so, dass sie die sozial-ökologische Transformation für alle erleichtern, statt Investitionen in Klimaschutz zu neutralisieren. Die Bundesregierung sollte diese Vereinbarung ihres Koalitionsvertrags schnellstmöglich anpacken und im Rahmen der G7 und G20, denen hier eine besondere Verantwortung zukommt, vorantreiben.

Wie die Modernisierung der Klimafinanzpolitik mutig gestaltet und auf das 1,5 Grad-Ziel eingestellt werden kann, hat der WWF gemeinsam mit dem FÖS in einem Impulspapier erarbeitet: Fünf Impulse für eine zukunftsfähige Klima-Finanzpolitik.

Welche Rolle die G20-Staaten bei der sozial-ökologischen Reform der Energiepreispolitik einnehmen können, ist hier nachzulesen.

Mehr zum Thema hört ihr in unserer Podcast-Folge: “Geld von Vater Staat: Über Sinn und Unsinn von Subventionen”.

Kein Kommentar